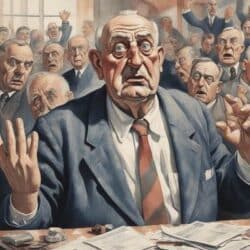

Angst in der Politik: Wie Furcht unsere Wahlen lenkt

In einer Zeit wachsender Verunsicherung wirkt Angst in der Politik wie eine unsichtbare Hand, die Entscheidungen lenkt, Wahlen beeinflusst und das Vertrauen in demokratische Prozesse erschüttert. Obwohl Deutschland wirtschaftlich stabil ist, prägen populistische Narrative und mediale Zuspitzung das gesellschaftliche Klima – oft auf Basis gezielter Furcht.

Doch wie funktioniert diese Mechanik? Welche psychologischen Hebel werden genutzt – und vor allem: Welche Wege führen uns aus dieser Dynamik wieder heraus?

Die Rolle von Angst in der Politik – Ein unterschätzter Machtfaktor

Angst ist nicht nur ein Gefühl – sie ist ein politisches Werkzeug. In demokratischen Gesellschaften wie Deutschland beobachten wir, wie gezielte Angstmache die öffentliche Meinung beeinflusst. Populistische Bewegungen verstärken gesellschaftliche Sorgen, um Vertrauen zu etablieren – meist durch Vereinfachung komplexer Probleme und das Schüren diffuser Bedrohungsszenarien.

Die politische Nutzung von Angst verändert Debattenkultur, schwächt rationale Auseinandersetzung und stärkt autoritäre Reflexe – oft zulasten von Minderheiten, Meinungsfreiheit und offener Diskursbereitschaft.

Psychologie der Angst: Warum sie so wirksam ist

Angst beeinflusst unser Verhalten tiefgreifend – besonders in Wahlzeiten. Studien der Hertie School und des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigen, dass Unsicherheit und Kontrollverlust Wahlentscheidungen stark prägen.

Wer Angst verspürt – z. B. vor Arbeitsplatzverlust, Kriminalität oder Kontrollverlust über Werte –, ist empfänglicher für einfache Lösungen, starke Führungsversprechen und klare Feindbilder. Politische Akteure wissen das – und nutzen es.

Angst in der Politik: Strategien gezielter Manipulation

Angst wird häufig bewusst erzeugt – durch suggestive Sprache, überzeichnete Szenarien oder andauernde Warnungen. Dabei geht es nicht nur um Inhalte, sondern um Wirkung:

-

„Grenzenlose Zuwanderung“ statt „Flüchtlingshilfe“

-

„Sozialer Abstieg“ statt „Transformation“

-

„Systemversagen“ statt „Reformprozess“

Diese emotionalen Trigger dienen der Mobilisierung, nicht der Aufklärung. Und sie wirken – wie eine verdeckte Steuerung unserer Wahlentscheidungen.

Die Rolle der Medien: Verstärker oder Aufklärer?

Medien tragen eine doppelte Verantwortung. Einerseits sind sie kritische Kontrollinstanz – andererseits neigen viele Redaktionen zur Dramatisierung. So wird Angst in der Politik durch ständige Berichte über Bedrohungen (z. B. Inflation, Migration, Energiekrise) verstärkt, statt eingeordnet.

Algorithmen und Aufmerksamkeitsökonomie begünstigen dabei angstmachende Inhalte. Dies führt zu einer verzerrten Wirklichkeitswahrnehmung – und verstärkt den Einfluss politischer Angststrategien.

Politische Rhetorik: Wie Sprache Angst schürt

Ein entscheidender Hebel ist die Sprache. Wenn Politiker von „Kipppunkten“, „Zusammenbruch“, „Verlust unserer Kultur“ oder „Krieg gegen unsere Werte“ sprechen, ist das kein Zufall – sondern gezielte Emotionalisierung.

Besonders rechtspopulistische Parteien setzen auf Alarmismus. Doch auch die politische Mitte übernimmt zunehmend diese Tonalität – aus Angst, Wähler zu verlieren. Ein gefährlicher Kreislauf.

Auswirkungen auf das Wählerverhalten

In angstgeprägten Zeiten sinkt die Wahlbeteiligung – oder extremistische Parteien gewinnen. Studien wie die der Friedrich-Ebert-Stiftung belegen: Je höher das Unsicherheitsgefühl, desto größer die Zustimmung zu autoritären Lösungsvorschlägen.

Angst polarisiert. Sie fördert Schwarz-Weiß-Denken, lähmt differenzierte Meinungsbildung – und schwächt die Bereitschaft zum Dialog. Die Demokratie wird dadurch innerlich ausgehöhlt.

Historische Beispiele: Angst als Wahlhelfer

Ob George W. Bush nach 9/11 oder Donald Trump mit „American Carnage“ – die Inszenierung von Bedrohung war stets ein effektives politisches Mittel. Auch in Europa setzen Parteien wie AfD, FPÖ oder Rassemblement National auf das Prinzip Angst.

In Deutschland zeigt sich dies in Narrativen über angeblichen „Bevölkerungsaustausch“, „Gender-Ideologie“ oder „Klimadiktatur“. Diese Rhetoriken sollen emotional binden – und zugleich rationales Denken aushebeln.

Lösungsansätze: Was wir gegen Angst in der Politik tun können

Es braucht Mut – aber auch Strategie. Um die Wirkung der Angst zu entschärfen, braucht es:

-

Politische Aufklärung – z. B. über Medienkompetenz an Schulen.

-

Transparente Kommunikation – statt Tabus und Beschönigungen.

-

Stärkung der Zivilgesellschaft – Räume für echten Austausch.

-

Mut zur Ambivalenz – nicht jedes Problem hat eine einfache Lösung.

-

Empathie statt Feindbildpflege – auch in der politischen Debatte.

Nur so entsteht ein Klima, in dem Vertrauen wieder wachsen kann – als Gegenkraft zur Lähmung durch Angst.

Was ist Angst – biologisch und gesellschaftlich?

Angst ist ein archaischer Mechanismus: Die Amygdala springt an, der Körper wird in Alarm versetzt. Diese Reaktion sicherte früher das Überleben – heute wird sie oft durch abstrakte Bedrohungen ausgelöst (z. B. Informationsflut, Kontrollverlust).

Doch Angst kann auch transformativ sein: Wer sie erkennt, kann daran wachsen. In der Psychologie wie in der Spiritualität gilt Angst als Lehrer – nicht als Feind.

Fazit: Die unsichtbare Hand der Angst erkennen und entkräften

Angst in der Politik wirkt subtil – aber mächtig. Sie beeinflusst Wahlen, Narrative und gesellschaftliche Grundhaltungen. Wer Angst als Steuerungsinstrument entlarvt, kann sich davon lösen.

Der erste Schritt: Bewusstsein. Der zweite: Dialog. Der dritte: Mut.

Denn Demokratie lebt nicht von der Angst – sondern vom Vertrauen.

Quellenempfehlungen für interne/externe Verlinkung

Artikel aktualisiert

01.06.2025

Uwe Taschow

Uwe Taschow

Als Autor denke ich über das Leben nach. Eigene Geschichten sagen mir wer ich bin, aber auch wer ich sein kann. Ich ringe dem Leben Erkenntnisse ab um zu gestalten, Wahrheiten zu erkennen für die es sich lohnt zu schreiben.

Das ist einer der Gründe warum ich als Mitherausgeber des online Magazins Spirit Online arbeite.

“Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.”

Albert Einstein

Sehr guter, weil punktgenau zutreffender Artikel!!! Danke an den großartigen Autor.

Angst ist natürlich ein emotionaler Zustand, aus dem heraus meistens auf zwei Arten reagiert wird – Flucht oder Angriff (Aggression). Nur wenige haben gelernt, sich erstmal abzuregen und ruhig zu bleiben, die eigene Angst zu hinterfragen und dann gelassen und gut überlegt zu reagieren. Meditation hilft da, meiner Erfahrung nach. Reden mit anderen und Solidarität untereinander wäre oft die bessere Wahl. Darauf muss man aber erstmal kommen… Die Leute reagieren leider oft stattdessen mit ideologischen Reflexen, indem schnell vermeintlich Schuldige ausgemacht werden, an denen man sich abreagieren kann, während die eigene Beteiligung daran zu reflektieren ausgeblendet bleibt.

Ergänzen kann ich ansonsten nur, dass diese Angst z.B. der Wutbürger, die gern populistische Parteien wählen, sich aus einem gefühlten Unbehagen in Bezug auf die sich verändernden Bedingungen in der Gesellschaft ableitet. Und dieses Unbehagen existiert zu Recht. Es hat also eine reale, handfeste und gut begründbare Grundlage. Wenn z.B. wie aktuell im September 2024 bei VW diskutiert wird, tausende Mitarbeiter auf die Strasse zu setzen oder gar 1 bis 2 Werke mangels Autoverkäufen komplett schließen zu müssen, ist das kein Hingespinst. Die kapitalistische, auf Massenkonsum basierende Produktions- und Lebensweise gerät objektiv an Schranken, die sich nicht mehr weg diskutieren lassen. Man kann sie auch nicht abwählen, was allen Parteien, aber vor allem den AfD- und BSW-Wählern völlig entgeht. Deshalb wird es für Politiker überhaupt erst möglich, Angst als politisches Werkzeug einsetzen zu können.

Viele Grüße aus Hamburg, wo übrigens gerade eine bundesweite Unterschriften-Aktion läuft, für ein BGE-Projekt in Hamburg:

https://hamburg-testet-grundeinkommen.de

Ran an die Tasten und die Wahlunterlagen anfordern!

Holger Roloff